这70年里,一代又一代人风雨兼程,与新中国配合成长,见证着我国教诲平台发生的翻天覆地的变更。

从土桌凳的教室到新时代信息化校园

新中国建立初期,百废待兴。天下4.5亿关中,80%以上是文盲,学龄儿童入学率惟有20%。

1949年,天下接受高等教诲的在校人数惟有11.7万人。

得益于恢复教诲的政策,许多人告别文盲,有了读书识字的机会。

然而,在许多“40后”“50后”的影象里,土房、漏风的窗、土桌凳险些是儿时乡村学校的“标配”。

与共和国同龄的孙云萍是晋中职业手艺学院一位普通的退休教师。她说:“那会儿的教诲条件对照差,现在的孩子可美满了,上课都有投影仪。”

荣获“2019天下教书育人楷模”名称的中国工程院院士、69岁的中南大学教授桂卫华上中学时,从家到学校需求摇木头筏子过河,每周回家一次。

20世纪50年代出身于河南的李先生是当时周遭数十里学问最高的人——高中毕业。回想当时的求门生计,他感到既辛酸又自豪。“背着够一星期吃的窝窝头、红薯干去上学。干粮发霉了也舍不得扔,扔了就得挨饿。”成年后,李先生得了紧张的胃病,医生说这和他上学时总吃剩、冷或变质食物有关。

不过,那时在李先生看来,“只要有学上,这些苦都不算什么。”每当邻居请擅长书法的他帮忙写对联,他就觉得自豪而满足。

尽管一穷二白,“再穷也不行穷教诲”的望却日益深入民气。改革开放后,教诲事业更是备受重视。

作为“60后”,北京师范大学生理健康与教诲研究所所长边玉芳教授见证了改革开放以来我国教诲的庞大开展。

毕业于浙江大学(原杭州大学)的边玉芳记得,1987年,读大三的她才第一次见到计算机。“进机房时,大家都被要求套上鞋套,穿上白大褂。就像现在的医生进手术室同样,感受最神奇。”

这些年来,包含农村,教诲情况也发生来翻天覆地的变更。

开展在湖南一个清静农村的向立华是一位“90”后,他清楚地记得,上小学时,村里的小学的门窗桌椅破破烂烂,到了冬天,师生在教室里烤火取暖。为了抵御呼呼的寒风,先生从家里拿来化肥袋,蒙在陈旧的窗户上。

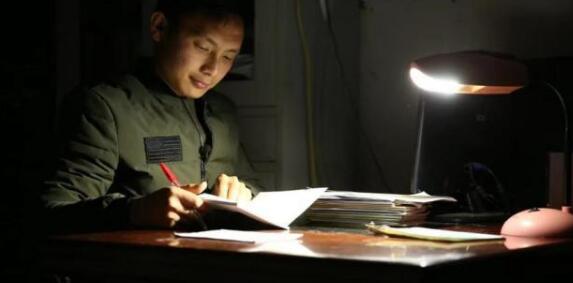

“直到上到初二,我才第一次看到课外书。为了挣1元钱买学习用品,我上山挖药材到集市上卖,替别人家放羊......”他回首。

进入21世纪,我国的教诲开展日新月异。2001年,中国实现了根基普及九年义务教诲和根基扫除青壮年文盲的计谋目标。

光阴的车轮转到2011年,中国全面实现普及九年义务教诲和扫除青壮年文盲的计谋任务。

回首中国教诲70年,许多人感想最深的即是教学条件的变更大到惊人。

2016年,从湖南第一师范学院毕业后的向立华回到家乡,在全县最清静的溆浦县油洋乡中心小学事情。他发现,所见之处,全部都大变样。“危房没有了,教学楼不再是过去的红砖房,全都成了楼房。乡村教学点的两层楼很漂亮,教室安置了电视、白板等电子化教学设备。”

“现在离学校远的孩子可以坐校车上学,学校另有食堂,一日三餐都可以在学校里吃,两菜一汤,有蛋有肉,再也不消吃从家里带的冷饭和咸菜。”向立华高兴地介绍道。

“不但云云,连孩子们玩的也都是机械人、学习机、数码产品,连游戏机都过时了。”向立华感伤颇多。

如今,计算机走进千家万户,小门生不但开设了信息手艺课,乃至会做他们的爸爸妈妈大学时还不太会的EXCEL表格、PPT等。

从学前教诲、基础教诲到高等教诲,我国的教诲事业发生了翻天覆地的变更。

从放养到精养重成绩更重德育与文明自信培植

边玉芳表示,其实,与硬件一起改善的,是人们的精力面貌等软件的提升。

边玉芳注意到,曾经,偏远贫困山区的孩子们见到目生人时,“怯怯的,不敢打招呼,眼光闪躲。如今,他们眼中有了光辉,变得加倍自信。”

带来这全部变更的是教诲,教诲让人们变得有文明,信念倍增。

一个时代有一个时代的烙印,一代人有一代人的信仰与追求。

曾经,“学好数理化,走遍天下都不怕”的流行语影响了许多人。

受其影响,边玉芳选定了登时,填报高考自愿时,她想选定文理兼收的职业,于是,报考了教诲生理学职业。

那时候,信息封闭,她也不清晰教诲生理学究竟是学什么的,不清楚毕业以后要干什么。“我们那个年代,家长学问不高,对于孩子的教诲辅导不了。也很少有学校开设音乐、舞蹈、美术课,门生要紧学语文、数学,先生对门生的要求是学习常识。”

尽管在浙江一个经济开展程度较高的县城长大,家庭条件也不错,但上大学过去,边玉芳没有去看过外面的世界,直到上大学才第一次到杭州。“第一次到目生的城市读书,入学时感到害怕。”

过去,受制于客观条件和头脑认识,人们对教诲的重视程度整体都没有现在高。

“我们上学那会儿,先生让门生去补课,大家都不情愿。”北京市宣武番邦语试验学校教师姚素接受未来网(教诲公众号ID:newsk618)记者采访时说,21世纪初,北京大兴另有门生正上着课,家长却要求孩子请假回家掰玉米,干农活。

“现在,家长的学历程度、能力都比过去提高了许多倍,对孩子的教诲越来越重视,整个社会对教诲质量的要求普遍提升。”姚素说,现在,家长都主动为孩子报种种辅导班。

与此同时,家长哺育孩子的方法也从放养转向了精养,完全介入到孩子的教诲、学习和生活中,耐心倾听孩子的心声,针对孩子的需求,提供响应的支持,做孩子的坚强后援。

从基础教诲乃至学前教诲首先,家长、先生对教诲的重视都空前提高,“能考上学,谋个职业,有碗饭吃”的望已经紧张过时了。

边玉芳报告未来网(教诲公众号ID:newsk618)记者,国度对人才培植的质量要求也不断抬高,人们的眼光也从单纯地依赖学校教诲,到首倡发挥家庭教诲的功效。

如今,品德更是成为衡量人才培植的一把重要标尺。

“我们小时候,先生、家长的期望即是让我们好好学习,考出好成绩就行,重智轻德征象对照紧张。”作为一位曾主管德育事情的教师,向立华很有讲话权。

培植什么人,是教诲的主要题目。树德树人成为教诲的基础任务。

2019年7月9日,国务院消息办公布的《关于深化教诲教学改革全面提高义务教诲质量的定见》提出,“突出德育实效、提升智育程度、强化体育锻炼、增强美育熏陶、增强任务教诲”,构建德智体美劳全面培植、“五育”并举的教诲系统。

向立华认为,“培植德智体美劳全面开展的人成为社会共鸣。”

所谓,“教诲是一棵树摇动另一棵树,一朵云追逐另一朵云,一个灵魂唤醒另一个灵魂。”培育一个有道德的灵魂,是今天的教诲锁定的目标。

教诲均衡开展从“有学上”到“上好学”

2001年,中国实现了根基普及九年义务教诲和根基扫除青壮年文盲的计谋目标。2011年,历时25年后,中国全面实现了普及九年义务教诲,“有学上”的目标实现了。

官方数据表现,2018年,我国小学学龄儿童净入学率到达99.95%,学前教诲毛入园率到达81.7%,高中阶段毛入学率到达88.8%,高等教诲毛入学率到达48.1%,各级教诲普及程度均到达或超过中高收入国度平均程度。

为了兑现“不让一个孩子因贫失学”的承诺,国度不断完善资助政策。

这些年来,不但在普通高校建立了以国度奖助学金、国度助学贷款、膏火赔偿贷款代偿、勤工助学、校内奖助学金、困难补助、伙食补贴、膏火减免等多种方法并举的资助政策系统,也同时实施家庭经济困难新生入学“绿色通道”。

凭据统计,党的十八大以来,天下共资助门生6.2亿人次,资助总金额累计突破1万亿元,到达了10907亿元,成为一项重大、重要的民生支付。

为了实现更好更公正的教诲,圆大家“上好学”的梦想,国度还提出义务教诲均衡开展计谋,力争让更多欠蓬勃区域的孩子与城市孩子同样,享有优质教诲资源。

2019年,“开展加倍公正更有质量的教诲”被写进了政府事情汇报,汇报还提出“推进城乡义务教诲一体化开展,加快改善乡村学校办学条件,增强乡村教师队伍装备”等,以满足国民群众对美好生活的向往和更高质量教诲的要求。

为了激动教诲均衡开展,推行特岗教师决策、乡村教师定向培植决策、国培决策等等,政府出台实施了一系列政策措施。

乡村教师待遇也因此在逐年提高。

21世纪初,乡村教师的工资是几百块钱,工资至多者得手是1000元。而据向立华介绍,2019年,到乡村任教的应届毕业生的根基工资是2980元,加上绩效、人才补助、班主任补助,每月工资靠近5000元。

向立华说:“我必须为教诲均衡开展政策点赞,它不但让条件落后区域的校舍硬件焕然一新,还大大提高了教师的待遇、大大提高了我们的职业造诣感和获得感。”

正如教诲部部长陈宝生所言,教诲是民族复兴、社会进步的重要基石。新中国建立70年来,中华民族迎来了从站起来、富起来到强起来的伟大奔腾。教诲与人类社会共永远,传承文明和常识,凝集民气、完善人格、开发人力、培育人才、造福国民。